목차

-

gallery

세상을 바꾸는 ‘다른 시선’의 힘!

1 page

gallery

세상을 바꾸는 ‘다른 시선’의 힘!

1 page

-

opinion

인간 vs 인공지능? 더불어 사는 미래가 시작

2 page

opinion

인간 vs 인공지능? 더불어 사는 미래가 시작

2 page

-

insight

세상을 바꾼 퍼스트 무버, 관습과 차별을 깬

3 page

insight

세상을 바꾼 퍼스트 무버, 관습과 차별을 깬

3 page

-

people

다른 시선으로 도시 건축의 다른 미래를 제시하

4 page

people

다른 시선으로 도시 건축의 다른 미래를 제시하

4 page

-

curator’s choice

영화 속 인공지능, 현실에서는?

5 page

curator’s choice

영화 속 인공지능, 현실에서는?

5 page

-

road trip

자연을 벗 삼은 풍요로운 땅을 달리다

6 page

road trip

자연을 벗 삼은 풍요로운 땅을 달리다

6 page

-

trip gourmet

청아한 맑은 향으로 즐기는 영양 만점 여름 보

7 page

trip gourmet

청아한 맑은 향으로 즐기는 영양 만점 여름 보

7 page

-

motor story

한여름날의 SUV 오토캠핑!

8 page

motor story

한여름날의 SUV 오토캠핑!

8 page

-

favorite things

금기숙 교수의 여가식미

9 page

favorite things

금기숙 교수의 여가식미

9 page

-

scene of object

영국 신사의 품격을 말하다, 킹스맨 우산

10 page

scene of object

영국 신사의 품격을 말하다, 킹스맨 우산

10 page

-

aju spirit

아주인과 함께하는 ‘아주 좋은 휴가’의 정석

11 page

aju spirit

아주인과 함께하는 ‘아주 좋은 휴가’의 정석

11 page

-

aju sharing

휴식과 위안의 제15회 아주 특별한 여행

12 page

aju sharing

휴식과 위안의 제15회 아주 특별한 여행

12 page

-

aju sharing

아이들의 생각이 커가는 꿈꾸는 작은 책방

13 page

aju sharing

아이들의 생각이 커가는 꿈꾸는 작은 책방

13 page

-

reader’s view

아주 소식을 전합니다

14 page

reader’s view

아주 소식을 전합니다

14 page

-

reader’s view

독자 후기와 아주의 선물

15 page

reader’s view

독자 후기와 아주의 선물

15 page

curator’s choice

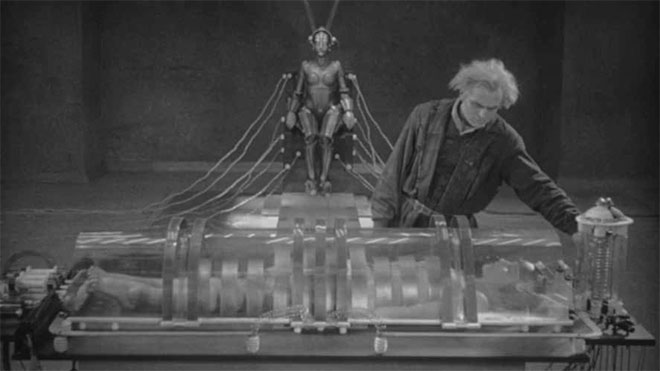

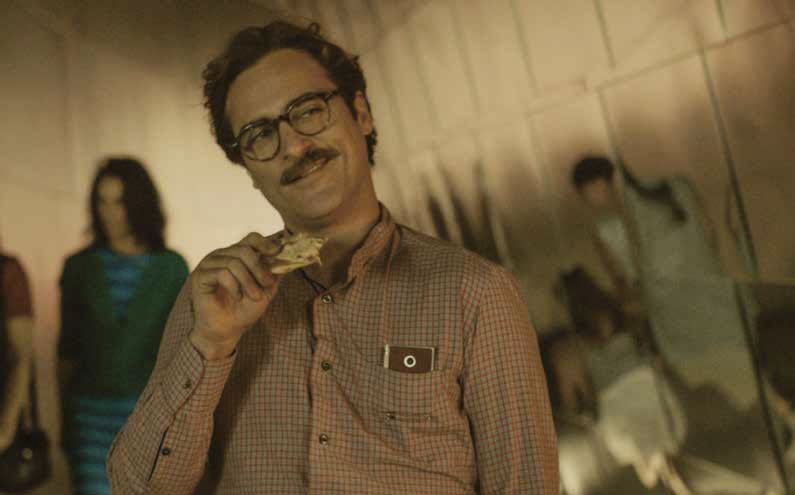

〈메트로폴리스METROPOLIS›1927부터 〈그녀HER›2013까지, 영화 백년사 속 인공지능의 진화

영화 속 인공지능, 현실에서는?

글 . 김도훈 사진 제공. 파라마운트 픽처스, 워너 브라더스

알파고의 기념비적인 승리를 보며 당신은 인간이 결국

인공지능에 무릎을 꿇는 날이 올 거라는 악몽에

시달렸을지도 모른다. 누구도 당신에게 그에 대해서 정확한 설명을 해 주지 않아 더 불안할지도 모른다.

그런데 놀랍게도 할리우드는 이미 100여 년 전부터 꾸준히 인공지능에 대한 다양한 생각들을 스크린을 통해 전해 왔다.

그런데 놀랍게도 할리우드는 이미 100여 년 전부터 꾸준히 인공지능에 대한 다양한 생각들을 스크린을 통해 전해 왔다.

깊은 사유를 품다

글쓴이 김도훈은 <허핑턴포스트코리아> 공동편집 장이자 영화 칼럼니스트로 왕성하게 활동을 하고 있다. 문화, 영화 전반에 걸쳐 새로운 해석과 시선이 담긴 글을 써 내려가고 있다.