목차

-

2015 NEW YEAR

메인페이지

2015 NEW YEAR

메인페이지

-

PROLOGUE

마음을 합쳐 우리의 빛깔을 만들다

1 page

PROLOGUE

마음을 합쳐 우리의 빛깔을 만들다

1 page

-

ABOUT COVER

평화로운 동화의 세계로 안내하다

2 page

ABOUT COVER

평화로운 동화의 세계로 안내하다

2 page

-

ESSAY ON LIGHT

빛나거나 혹은 반짝이거나

3 page

ESSAY ON LIGHT

빛나거나 혹은 반짝이거나

3 page

-

SCENE OF LIGHT

예술가의 빛이 된 뮤즈

4 page

SCENE OF LIGHT

예술가의 빛이 된 뮤즈

4 page

-

PICTORIALISM OF LIGHT

카메라, 빛과 어둠의 찰나를 포착하다

5 page

PICTORIALISM OF LIGHT

카메라, 빛과 어둠의 찰나를 포착하다

5 page

-

FUN OF LIGHT

당신의 불꽃은 무엇인가

6 page

FUN OF LIGHT

당신의 불꽃은 무엇인가

6 page

-

JOY OF LIFE

삼대가 모여 사는 즐거움

7 page

JOY OF LIFE

삼대가 모여 사는 즐거움

7 page

-

TASTE OF HUMANITIES

러시아 문학의 거봉, 도스토옙스키와 톨스토이

8 page

TASTE OF HUMANITIES

러시아 문학의 거봉, 도스토옙스키와 톨스토이

8 page

-

DIGITAL CREATIVE

세상을 보는 자신만의 눈을 가져라! 김승덕(르

9 page

DIGITAL CREATIVE

세상을 보는 자신만의 눈을 가져라! 김승덕(르

9 page

-

EXCITING DISCOVERY

도전! 함께 뛰는 뜨거운 심장

10 page

EXCITING DISCOVERY

도전! 함께 뛰는 뜨거운 심장

10 page

-

AJU SPECIAL HEART

나눔이 있으면 행복도 두 배! 제10회 사랑의

11 page

AJU SPECIAL HEART

나눔이 있으면 행복도 두 배! 제10회 사랑의

11 page

-

AJU SWEET MOMENT

하얏트 리젠시 제주의 겨울 특선 굴 요리

12 page

AJU SWEET MOMENT

하얏트 리젠시 제주의 겨울 특선 굴 요리

12 page

-

AJU SPECIAL

영원한 청년 청남 문태식, 영면에 이르다

13 page

AJU SPECIAL

영원한 청년 청남 문태식, 영면에 이르다

13 page

-

AJU NEWS

아주의 소식

14 page

AJU NEWS

아주의 소식

14 page

-

READER’S VOICE

독자들의 목소리와 아주의 선물

15 page

READER’S VOICE

독자들의 목소리와 아주의 선물

15 page

-

HAVE A VERY NICE DAY

새해 인사

16 page

HAVE A VERY NICE DAY

새해 인사

16 page

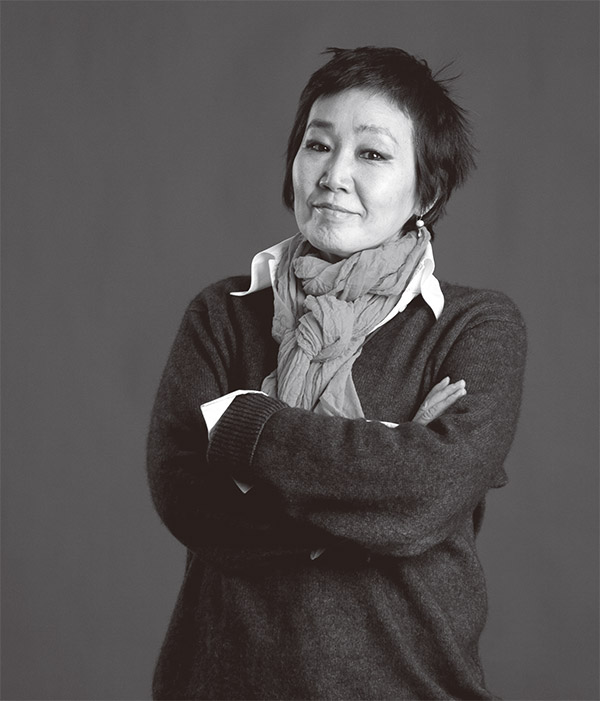

DIGITAL CREATIVE

르 콩소르시움 공동 디렉터

세상을 보는 자신만의 눈을 가져라!

김승덕

글. 곽문주

점점 상업미술과 순수미술의 경계가 모호해지고, 이전보다 예술은 우리의 일상으로 한 걸음 더

가까이 다가온 것 같다. 그러나 일반인들에게 여전히 예술은 낯설고 어렵다. 이에 대해 한평생

국제 무대에서 활동해 온 김승덕 디렉터는 “예술은 우리와 늘 함께 호흡하는 무엇이며, 우리

일상의 복지”라고 말한다. 예술이 우리의 삶 속으로 파고들었듯, 우리도 예술 앞으로 한 걸음

다가서려면 무엇을 어떻게 해야 할까?

글 곽문주

곽문주는 세상을 관찰하고, 느끼고, 표현한다. 사람과 사람 사이, 사물과 사물 사이, 그 사이의 공간을 좋아한다. 그 공간에서 서로 ‘다르다’를 느끼고 배운다.