목차

-

PROLOGUE

꽃은 젖어도 향기는 젖지 않는다

1 page

PROLOGUE

꽃은 젖어도 향기는 젖지 않는다

1 page

-

ABOUT COVER

허상과 실재의 경계에서 다시 태어난 환상

2 page

ABOUT COVER

허상과 실재의 경계에서 다시 태어난 환상

2 page

-

ESSAY ON FRAGRANCE

짙은 묵향으로 인품을 그리다

3 page

ESSAY ON FRAGRANCE

짙은 묵향으로 인품을 그리다

3 page

-

SCENE OF FRAGRANCE

향기, 낯선 세상을 부화시키다

4 page

SCENE OF FRAGRANCE

향기, 낯선 세상을 부화시키다

4 page

-

PICTORIALISM OF FRAGRANCE

종이 위에 피어오른 한 줌의 향기

5 page

PICTORIALISM OF FRAGRANCE

종이 위에 피어오른 한 줌의 향기

5 page

-

FUN OF FRAGRANCE

삶의 부피를 줄이고 가치를 높이는 당신의 취향

6 page

FUN OF FRAGRANCE

삶의 부피를 줄이고 가치를 높이는 당신의 취향

6 page

-

JOY OF LIFE

행복이 배가 되는 창평 양진제

7 page

JOY OF LIFE

행복이 배가 되는 창평 양진제

7 page

-

TASTE OF HUMANITIES

예술가들의 고향, 통영 조금 더 따뜻하고 깊게

8 page

TASTE OF HUMANITIES

예술가들의 고향, 통영 조금 더 따뜻하고 깊게

8 page

-

DIGITAL CREATIVE

모든 이의, 그들에 의한, 그들을 위한 예술

9 page

DIGITAL CREATIVE

모든 이의, 그들에 의한, 그들을 위한 예술

9 page

-

EXCITING DISCOVERY

봄 꽃길 사이로 퍼지는 가족의 행복

10 page

EXCITING DISCOVERY

봄 꽃길 사이로 퍼지는 가족의 행복

10 page

-

AJU SPECIAL HEART

아주복지재단의 십년

11 page

AJU SPECIAL HEART

아주복지재단의 십년

11 page

-

AJU SWEET MOMENT

하얏트 리젠시 제주를 가꾸는 사람들의 아주 특

12 page

AJU SWEET MOMENT

하얏트 리젠시 제주를 가꾸는 사람들의 아주 특

12 page

-

AJU SWEET MOMENT

아주캐피탈과 함께 생활이 윤택해지는 나눔

13 page

AJU SWEET MOMENT

아주캐피탈과 함께 생활이 윤택해지는 나눔

13 page

-

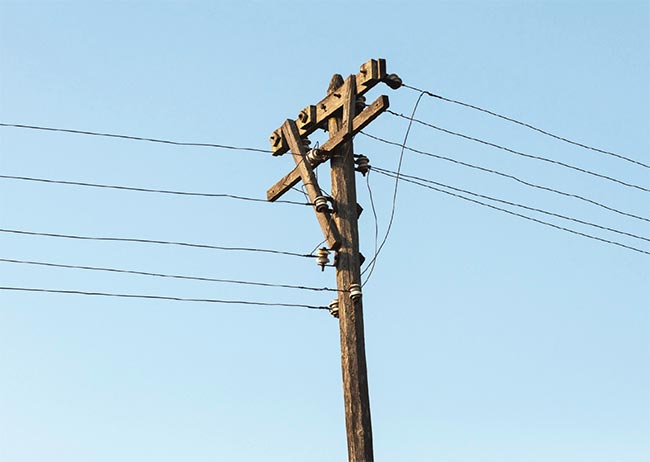

AJU HOPEFUL DAY

콘크리트 전봇대가 한국에 등장한 까닭은?

14 page

AJU HOPEFUL DAY

콘크리트 전봇대가 한국에 등장한 까닭은?

14 page

-

AJU HAPPY STORY

방 안의 봄꽃들이 전해준 희망의 미소

15 page

AJU HAPPY STORY

방 안의 봄꽃들이 전해준 희망의 미소

15 page

-

AJU NEWS

아주의 소식

16 page

AJU NEWS

아주의 소식

16 page

-

REDER’S VOICE

독자들의 목소리와 아주의 선물

17 page

REDER’S VOICE

독자들의 목소리와 아주의 선물

17 page

-

HAVE A VERY NICE DAY

그대 앞에 봄이 있다

18 page

HAVE A VERY NICE DAY

그대 앞에 봄이 있다

18 page

AJU HOPEFUL DAY

아주의 다양한 이야기를 다룹니다

콘크리트 전봇대가 한국에 등장한 까닭은?

글. 조시영(매일경제신문 기자)

미국과 동남아 지역을 여행하다 보면 우리나라와 달리 네모난 형태의 전봇대를 거리에서 쉽게 발견할 수 있다.

우리나라에서 사용하고 있는 콘크리트 전봇대와 나무 전봇대의 차이는 무엇일까?

우리나라에서 사용하고 있는 콘크리트 전봇대와 나무 전봇대의 차이는 무엇일까?