목차

-

PROLOGUE

꽃은 젖어도 향기는 젖지 않는다

1 page

PROLOGUE

꽃은 젖어도 향기는 젖지 않는다

1 page

-

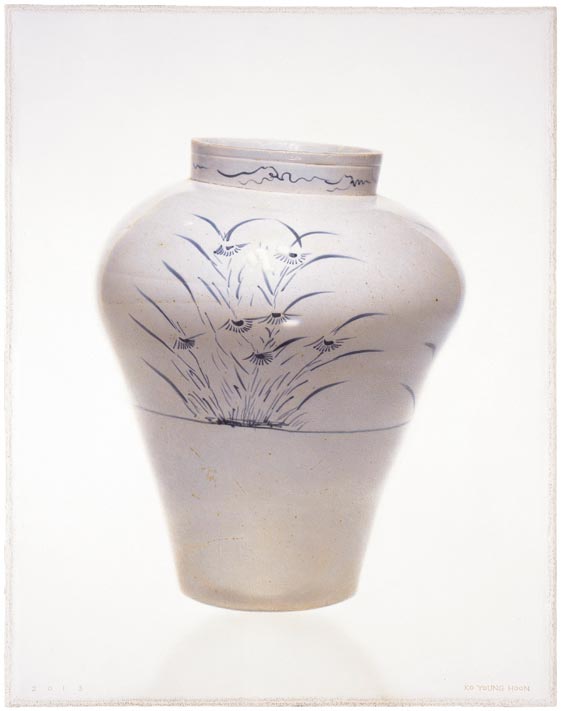

ABOUT COVER

허상과 실재의 경계에서 다시 태어난 환상

2 page

ABOUT COVER

허상과 실재의 경계에서 다시 태어난 환상

2 page

-

ESSAY ON FRAGRANCE

짙은 묵향으로 인품을 그리다

3 page

ESSAY ON FRAGRANCE

짙은 묵향으로 인품을 그리다

3 page

-

SCENE OF FRAGRANCE

향기, 낯선 세상을 부화시키다

4 page

SCENE OF FRAGRANCE

향기, 낯선 세상을 부화시키다

4 page

-

PICTORIALISM OF FRAGRANCE

종이 위에 피어오른 한 줌의 향기

5 page

PICTORIALISM OF FRAGRANCE

종이 위에 피어오른 한 줌의 향기

5 page

-

FUN OF FRAGRANCE

삶의 부피를 줄이고 가치를 높이는 당신의 취향

6 page

FUN OF FRAGRANCE

삶의 부피를 줄이고 가치를 높이는 당신의 취향

6 page

-

JOY OF LIFE

행복이 배가 되는 창평 양진제

7 page

JOY OF LIFE

행복이 배가 되는 창평 양진제

7 page

-

TASTE OF HUMANITIES

예술가들의 고향, 통영 조금 더 따뜻하고 깊게

8 page

TASTE OF HUMANITIES

예술가들의 고향, 통영 조금 더 따뜻하고 깊게

8 page

-

DIGITAL CREATIVE

모든 이의, 그들에 의한, 그들을 위한 예술

9 page

DIGITAL CREATIVE

모든 이의, 그들에 의한, 그들을 위한 예술

9 page

-

EXCITING DISCOVERY

봄 꽃길 사이로 퍼지는 가족의 행복

10 page

EXCITING DISCOVERY

봄 꽃길 사이로 퍼지는 가족의 행복

10 page

-

AJU SPECIAL HEART

아주복지재단의 십년

11 page

AJU SPECIAL HEART

아주복지재단의 십년

11 page

-

AJU SWEET MOMENT

하얏트 리젠시 제주를 가꾸는 사람들의 아주 특

12 page

AJU SWEET MOMENT

하얏트 리젠시 제주를 가꾸는 사람들의 아주 특

12 page

-

AJU SWEET MOMENT

아주캐피탈과 함께 생활이 윤택해지는 나눔

13 page

AJU SWEET MOMENT

아주캐피탈과 함께 생활이 윤택해지는 나눔

13 page

-

AJU HOPEFUL DAY

콘크리트 전봇대가 한국에 등장한 까닭은?

14 page

AJU HOPEFUL DAY

콘크리트 전봇대가 한국에 등장한 까닭은?

14 page

-

AJU HAPPY STORY

방 안의 봄꽃들이 전해준 희망의 미소

15 page

AJU HAPPY STORY

방 안의 봄꽃들이 전해준 희망의 미소

15 page

-

AJU NEWS

아주의 소식

16 page

AJU NEWS

아주의 소식

16 page

-

REDER’S VOICE

독자들의 목소리와 아주의 선물

17 page

REDER’S VOICE

독자들의 목소리와 아주의 선물

17 page

-

HAVE A VERY NICE DAY

그대 앞에 봄이 있다

18 page

HAVE A VERY NICE DAY

그대 앞에 봄이 있다

18 page

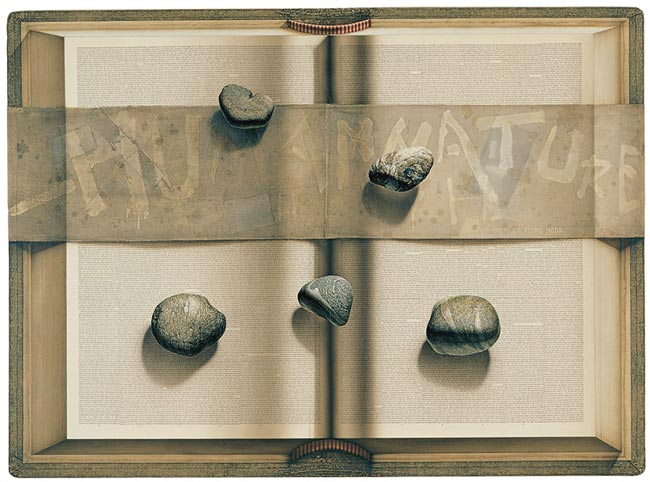

ABOUT COVER

표지 작품 이야기를 통해 작가의 예술 세계와 만납니다

허상과 실재의 경계에서 다시 태어난 환상

글 제공. 가나아트센터

이전까지 나는 실재하는 현실과 대결함으로써 그것들 하나하나가 모두 실재한다는 걸 보여주려는데 목적을 두었다. 환영은 그 하나의 주요 수단이었다. 그러나 지금 내가 하고자 하는 건 환영이 현실이자 실재 그 자체가 되게 하는 데 있다. 이를 위해 캔버스를 인식판으로 삼아 관념같은 목전에 당장 주어지지 않는 것까지 그리고자 한다. 화면의 앞과 뒤를 포함한 공간 전체는 물론 과거에서 미래의 시간으로 이어지는 맥락을 그리고자 한다. - 2014 작가 작업노트

고영훈의 하이퍼리얼리즘 세계의 응축

작가 고영훈

작가 고영훈은 70년대에는 돌을 화면 빈 공간에 띄워 그리다 80년대 들어서 펼쳐진 책 위에 질량을 강화하고 신비한 그림자의 이미지를 동반해서 그려왔다. 90년대에는 돌뿐만 아니라 깃털, 날개, 사진과 같은 기록문이나 수집한 오브제들을 병설하는가 하면 이것들이 돌과 더불어 동등한 의미로 자리매김하는 변모를 보여주었다.